Литология

Р. А. Щеколдин

Конспект лекций

обломочные породы

Общая характеристика обломочных пород

Обломочные породы сложены зернами минералов или обломками материнских пород, устоявшими против выветривания. К ним примыкают породы пирокластические, образованные за счет скопления твердых продуктов вулканических извержений.

Классификация обломочных пород

Типичные обломочные породы подразделяются, в первую очередь, по величине слагающих их обломков, кроме того, грубообломочные породы делятся по форме обломков на окатанные и неокатанные. Обломочные породы классифицируются по величине обломков на грубообломочные, песчаные и алевритовые. Но где проводить границы? Существуют разные классификации.

Десятичная классификация обломочных и глинистых частиц

Конечные размеры выделяемых групп в 10 раз превосходят друг друга. Грубообломочные породы сложены обломками более 1 мм, песчаные – от 1 до 0,1 мм, алевритовые – от 0,1 до 0,01 мм, глинистые – частицами менее 0,01 мм.

Десятичная классификация имеет лишь одно преимущество – она легко запоминается. Недостаток – в основу положен ряд чисел, механически «наложенный» на обломочные частицы, а не выведенный из изменения их свойств. Границы между классами должны отражать существенные изменения свойств частиц.

Граница между обломочными и глинистыми частицами

Граница между обломочными и глинистыми частицами определяется прежде всего явлениями коагуляции, играющими очень большую роль в осадкообразовании, а также изменением минерального состава частиц и обусловленным им преобразованием физических свойств отложений. Среди частиц d < 0,005 мм преобладают глинистые минералы. для них характерны коагуляция и броуновское движение.

Граница между алевритовыми и песчаными частицами

Для частиц 0,005 < d < 0,05 мм действует закон Стокса (скорость осаждения пропорциональна квадрату радиуса зерен). Поэтому следует принять размер алевритовых частиц от 0,05 до 0,005 мм. В алевритах, как правило, есть примесь глинистых частиц, благодаря чему они обладают обменной способностью, некоторой пластичностью, липкостью, воздушной усадкой и временным сопротивлением сжатию. Эти свойства резко отделяют алевриты от песков.

Граница между песчаными и гравийными частицами

Поперечник зерен в 2 мм принимается многими классификациями. Скорость потока, необходимая для взвешивания, резко увеличивается для зерен крупнее 2 мм. Начиная с 2 мм, увеличивается доля обломков пород и, как правило, исчезают зерна полевых шпатов. Гравийные частицы, в отличие от песчаных, практически не обладают молекулярной влажностью, капиллярного поднятия воды в них не происходит. Водопроницаемость гравийников очень велика. Нижний предел гравийных частиц – 2 мм, верхний – 10 мм. Гальками называют окатанные обломки до 10 см в поперечнике. Более крупные обломки, до 1 м в поперечнике, именуют валунами.

Грубообломочные породы

Грубообломочные породы образуются за счет скопления крупных обломков, возникших в процессе физического выветривания. В соответствии с преобладанием в породе обломков того или иного размера следует различать гравийные, галечные и щебенчатые, валунные и глыбовые грубообломочные породы. По форме обломков грубообломочные породы подразделяют на конгломераты, сложенные в той или иной степени окатанными гальками или валунами, и брекчии, состоящие из остроугольных обломков.

Форма обломков

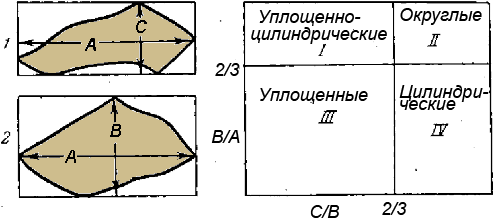

Форма зерен несет генетическую информацию, для грубообломочных пород она используется в номенклатуре. По степени изометричности обычно выделяют зерна четырех типов:

1) изометричные, когда три поперечника зерна примерно равны

между собой или наибольший не превышает наименьший более чем в 1,5

раза;

2) удлиненные, когда два поперечника примерно равны между

собой, а третий их превышает более чем в 1,5 раза;

3) уплощенные, когда один из поперечников более, чем в 1,5

раза меньше двух остальных;

4) удлиненно-уплощенные, промежуточные между вторым и

третьим типами, т.е. все три размера различаются более, чем в 1,5

раза.

и классификация формы галек по соотношению их осей, по Л.Б. Рухину

Состав обломков

По петрографическому составу грубообломочные породы подразделяются на олигомиктовые и полимиктовые. Олигомиктовые характеризуются сравнительно однообразным составом. Местами они сложены лишь гальками пород, наиболее устойчивых против выветривания. Полимиктовые, наоборот, состоят из галек весьма разнообразных по составу пород.

Главные типы пород

Брекчии

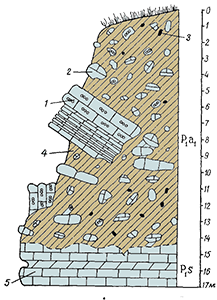

Брекчии, как правило, не образуют мощных толщ. По происхождению брекчии могут быть осадочными, вулканическими и тектоническими. Среди брекчий осадочного происхождения следует различать брекчии: а) обвалов и оползней, б) осыпей, в) селевых потоков, г) ледниковые, д) прибрежные, е) донные, ж) элювиальные, з) карстовые, и) диагенетические.

Брекчии обвалов и оползней свойственны обычно континентальным отложениям, но встречаются и среди морских отложений (подводные оползни). Сложены они обломками самой разнообразной величины, среди которых наблюдаются мелкие частицы. Для брекчий данного типа характерно однообразие петрографического состава и сходство его с местными породами. Брекчии осыпей часто отличаются от предыдущей группы меньшим количеством мелкообломочного (в особенности глинистого) материала, удаляемого с поверхности осыпи дождевыми и талыми водами. Поэтому брекчии осыпей (в частности, так называемые каменные реки) иногда сложены только крупнообломочным материалом. Петрографический состав обломков обычно однообразен.

Брекчии селевых потоков, так же как и брекчии обвалов и оползней, характеризуются большим разнообразием величины слагающих их обломков. Крупные глыбы обычно имеют следы округления. Петрографический состав, как правило, более разнообразен, чем в предыдущем случае. Иногда наблюдается продольная, по отношению движения потока, ориентировка крупных обломков. Встречаются также брекчии подводных грязекаменных потоков («дебриты»).

Ледниковые брекчии («тиллиты») по обилию тонкозернистого материала и плохой сортировке близки к брекчии обвалов, оползней и селевых потоков. Отличием является иногда наблюдающаяся штриховка на гранях крупных глыб. Петрографический состав может быть очень разнообразным.

Прибрежные брекчии образуются в береговой зоне морских или озерных бассейнов при размыве крутых (скалистых) берегов. Внешний облик их может быть очень разнообразным. При медленном поступлении обломочный материал подвергается сортировке, крупные обломки окатываются и сглаживаются водой. Подобные переработанные брекчии часто содержат в цементе остатки морских организмов и связаны постепенным переходом с прибрежными конгломератами. В случае же быстрого поступления обломочного материала (обвалы прибрежных скал) он не успевает перерабатываться волнами, и подобные брекчии близки к наземным брекчиям обвалов и оползней.

Донные брекчии образуются на дне морских или крупных озерных бассейнов за счет подводного размыва дна. Характеризуются они почти всегда очень малой мощностью (менее 0,5—1,0 м), полной тождественностью петрографического состава с подстилающими породами, присутствием в большинстве случаев следов жизнедеятельности донных организмов (следы прирастания и сверления, наличие раковин и пр.).

Элювиальные брекчии образуются на суше в коре выветривания. Вниз они постепенно переходят в подстилающие материнские породы, но, в отличие от донных брекчий, характеризуются обычно наличием следов интенсивного химического выветривания. В них отсутствуют органические остатки, за исключением корней растений.

Карстовые брекчии приурочены лишь к породам, подверженным карсту (карбонатные и соляные породы). Образуются в результате обрушивания кровли пещер и состоят главным образом из пород, слагающих кровлю.

Диагенетические брекчии образуются не в процессе осаждения, а во время преобразования уже сформировавшихся отложений. Причиной образования диагенетических брекчий является растрескивание пород, вызванное уменьшением объема осадков, богатых коллоидами, при потере воды.

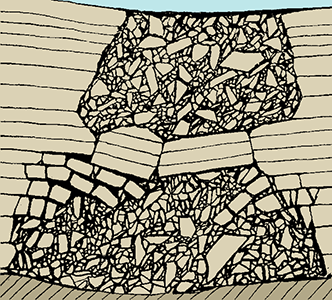

Конгломераты

Гальки подразделяются на крупные (10—5 см), средние (5—2,5 см) и мелкие (2,5—1 см) и конгломераты, соответственно, крупно-, средне- и мелкогалечные. Среди валунов нужно различать также три группы: крупные (100— 50 см), средние (50—25 см), мелкие (25—10 см), и конгломераты, соответственно, крупно-, средне- и мелковалунные. Конгломераты по составу бывают олигомиктовые и полимиктовые.

В платформенных областях олигомиктовые конгломераты обладают малой мощностью и сложены гальками наиболее устойчивых пород – кварца, кварцитов, кремней. В складчатых областях мощность олигомиктовых конгломератов может быть значительной. Сложены обломками осадочных пород (известняков, кварцитов), иногда больших размеров. Олигомиктовые конгломераты образуются обычно в прибрежных морских условиях. В результате длительного переотложения сохраняются гальки лишь наиболее устойчивых пород. Возможно образование и в реках.

Полимиктовые конгломераты сложены обычно гальками разнообразных эффузивных, интрузивных, осадочных, метаморфических пород. В большом количестве встречаются породы, неустойчивые против выветривания.

Происхождение и геологическое распространение

Грубообломочные породы присутствуют среди отложений разного возраста. Особенно часто формируются в районах, прилежащих к горным сооружениям в эпохи их интенсивного поднятия. В пролювиальных отложениях В аллювиальных отложениях В прибрежно-морских отложениях

Практическое применение

Рыхлые галечники и гравий используются как железнодорожный балласт, а также при изготовлении бетона и в дорожном строительстве. Некоторые грубообломочные породы содержат ценные полезные ископаемые (золото, платина, алмазы).

Песчаные породы

Среди песчаных пород различают рыхлые (пески) и cцементированные (песчаники) разновидности. И те и другие подразделяются на грубозернистые, крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые и тонкозернистые. В каждой из этих разновидностей вес соответствующей фракции >60%.

Минеральный состав

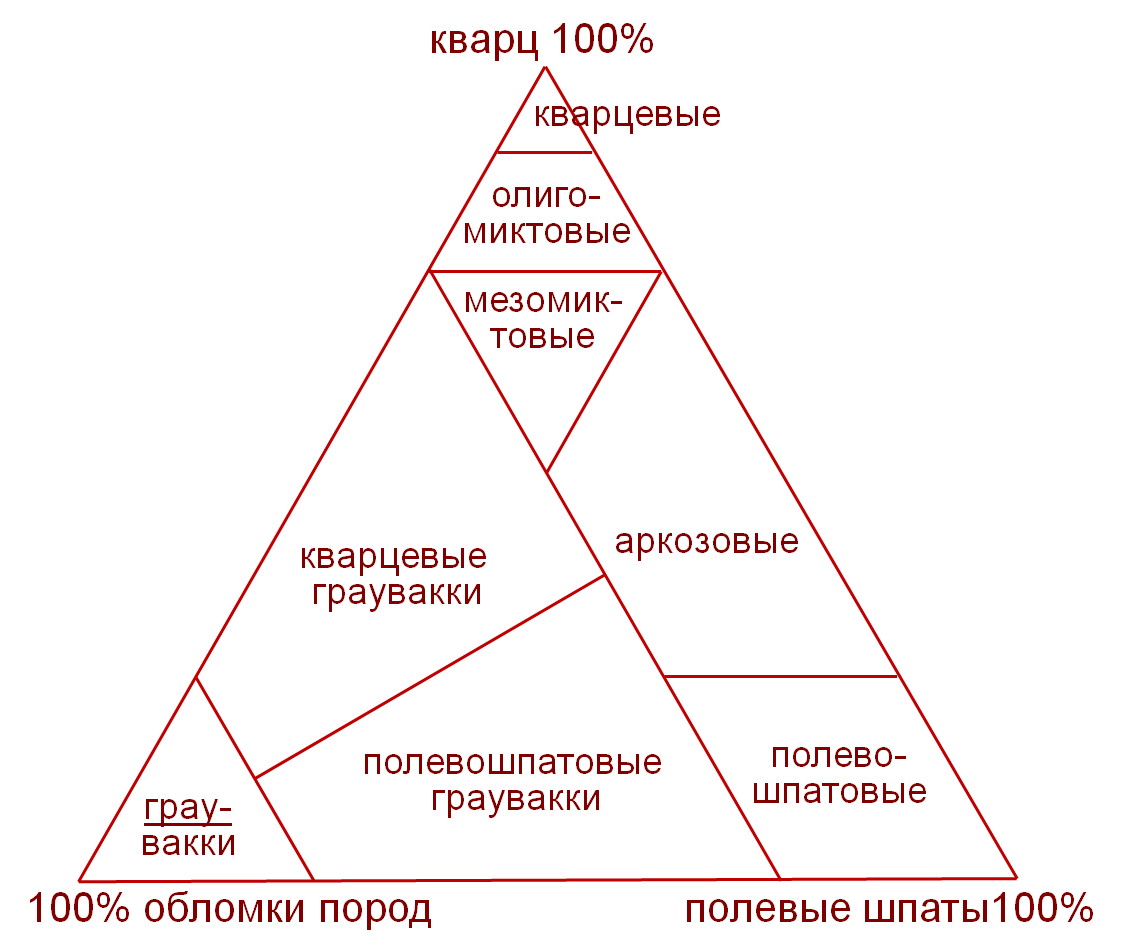

Резко преобладают зерна с небольшим удельным весом (кварц, полевые

шпаты, обломки пород, зерна карбонатов, слюды). Количество тяжелых

минералов с удельным весом более 2,8—2,9 обычно менее 1%. В

зависимости от минералогического состава все песчаные породы

подразделяются на мономинеральные, олигомиктовые и полимиктовые

разновидности. В обломочных зернах выделяют три основных

компонента: кварц, полевые шпаты и обломки пород.

По преобладанию этих компонентов выделяют группы кварцевых

песчаников, полевошпатовых песчаников и граувакк, а также

промежуточные группы (рис. ).

по составу зерен (В.Н. Шванов, 1987)

Химический состав кварцевых песков характеризуется значительным содержанием кремнекислоты, достигающим 95—99%. В олигомиктовых песчаных породах преобладает кварц (60—95%), но присутствует значительная примесь других минералов (обычно полевых шпатов, реже слюд). Полимиктовые песчаные отложения (граувакки, аркозы) сложены в соизмеримых количествах разнообразными минералами (кварцем, полевым шпатом, цветными минералами) и обломками разнообразных пород. Они характеризуются наименьшим содержанием кремнезема. Особенно часто среди граувакк встречаются кремневые, филлитовые, вулканомиктовые и известняковые граувакки.

Биогенные частицы встречаются часто и обычно представляют собой обломки раковин моллюсков и других организмов. Древесина, семена и другие части наземных растений также довольно часты.

Матрикс и цемент

Матрикс – тонкозернистый (алеврито-глинистый) материал, заполняющий пространство между песчаными зернами. Он отлагается одновременно с песчаными зернами.

Цемент – аутигенные минералы, отложившиеся между песчаными зернами и скрепляющие их между собой. Он отлагается после песчаных зерен.

Типы цементов

Цемент в песчаных породах может быть неодинаков по составу и по

структуре. Можно выделить простые, однородные по составу, и

сложные, состоящие из различных веществ.

Цемент может быть сложен глинистыми или слюдистыми минералами,

кремнеземом в виде кварца, халцедона или опала, окислами железа,

карбонатами (кальцитом, доломитом, сидеритом) и другими минералами.

Наиболее распространены глинистые цементы.

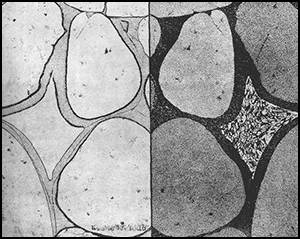

По структуре цемента, его количеству и распределению в породе различают несколько типов цементов. Два главных типа – базальный и поровый. По степени однородности выделяют однородные и неоднородные разновидности, По степени перекристаллизации – неперекристаллизованные и перекристаллизованные разновидности.

По ориентировке частиц цемента относительно зерен – безразличный цемент, (частицы не образуют какой-либо ориентировки), пленочный (цемент концентрически облекает зерна), крустификационный (кристаллики цемента располагаются перпендикулярно контуру зерен) и регенерационный (частицы цемента обладают той же оптической ориентировкой, что и окруженные ими обломочные зерна).

По количеству цементирующего вещества в поровых цементах выделяют

следующие разновидности:

обильный (цемент заполняет все поры),

пятнистый (цемент данного состава присутствует лишь в

отдельных участках шлифа) и соприкосновения (цемент

присутствует лишь в местах соприкосновения зерен).

Цементация песчаных пород существенным образом уменьшает их

пористость и снижает их коллекторскую (для нефти и газа)

способность.

Главные типы пород

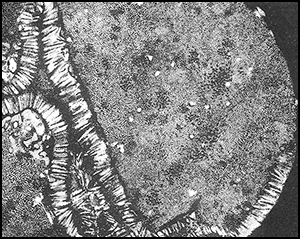

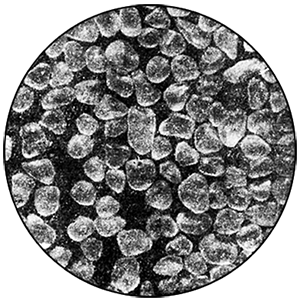

Кварцевые пески и песчаники сложены не менее чем на 90% зернами кварца и содержат лишь небольшую примесь зерен полевого шпата. Количество тяжелых минералов ничтожно, это зерна самых устойчивых минералов (особенно циркона). В некоторых случаях наблюдается примесь глауконита. Кварцевые песчаники с регенерационным цементом назвают кварцитовидными. Кварцевые пески и песчаники особенно характерны для платформенных районов. Они возникают за счет длительного переотложения песчаного материала.

Ленинградской области.

Преобладающий размер зерен

около 0,3 мм.

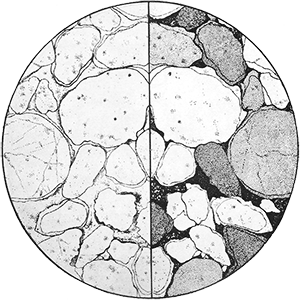

Олигомиктовые и мезомиктовые песчаники являются промежуточными между кварцевыми и полимиктовыми. Они сложены сравнительно хорошо окатанными зернами более или менее однородной величины, характеризуются преобладанием кварца при умеренном (10—25%) содержании зерен других минералов или обломков пород. Цемент большей частью железистый, карбонатный, реже – кремнистый.

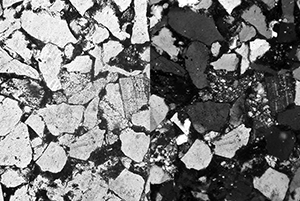

Граувакки. Название «граувакка» было впервые предложено Джеймсоном (1808) для разнозернистых песчаников, сложенных кластическими обломками. В настоящее время к грауваккам относят песчаники, состоящие из резко угловатых зерен кварца (обычно 25—40%), обломков пород, полевых шпатов, слюды. Для граувакк характерны: наличие зерен основных эффузивов и туфов, угловатая форма обломочных зерен, обилие матрикса и очень плохая сортировка. Обильный глинистый матрикс (25—50%) при слабом метаморфизме превращается в смесь зерен хлорита и серицита и карбонатов. Для многих граувакковых толщ характерно циклическое строение и градационная слоистость: граувакки вверх переходят постепенно в аргиллиты, а снизу отделяются от них резкой границей. Они принадлежат к отложениям мутьевых потоков – турбидитам.

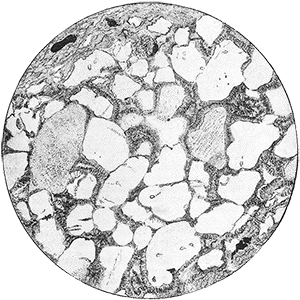

Аркозы. Термин был введен Броньяром (1823 г.) для песчаников, состоящих из крупных зерен кварца и полевого шпата с примесью слюды и глины. Типичные аркозы состоят главным образом из зерен кварца и полевых шпатов. Полевые шпаты представлены обычно калиевыми и натриевыми разновидностями. Встречается примесь обломков пород (мелкозернистые граниты, сланцы, песчаники). Аркозы окрашены в светло-коричневый, красноватый или серый цвет и иногда очень напоминают по внешнему виду граниты. Цемент – обычно карбонаты или гидроокислы железа с примесью кварца и глинистых минералов. Образуются из продуктов разрушения кислых изверженных пород.

Плохо сортированная порода, состоящая

из полуугловатых и округлых зерен жильного кварца

и метакварцита, а также свежего микроклина,

микропертита и кислого плагиоклаза

Происхождение и геологическое распространение

Песчаные отложения составляют около 15—20% древних осадочных пород. Они могут образовываться в самых разнообразных континентальных и морских условиях. Наиболее четко выделяются прибрежные, донные, речные и эоловые, а также отложения мутьевых потоков.

Практическое применение

Кварцевые пески употребляются в стекольном и фарфорово-фаянсовом производстве, при изготовлении растворимого стекла, динаса и строительного кирпича, в литейном производстве (формовочные пески), при изготовлении бетона, как железнодорожный балласт и т. д. Цементированные песчаные породы применяются в качестве облицовочного, строительного и дорожного материала. В металлургии они являются источником кремнезема, или флюсом. Песчаные породы часто являются коллекторами нефти, газа и подземных вод.

Алевритовые породы

Алевритами называются рыхлые породы, а

алевролитами – сцементированные алевриты.

Алевриты, содержащие небольшую примесь глинистых частиц, по свойствам

и внешнему виду близки к пескам. С водой они легко образуют текучую

массу – «плывун». Алевритовые частицы отличаются

значительно меньшей окатанностью по сравнению с песчаными.

Минеральный и химический состав

Минеральный состав весьма разнообразный. Часто встречаются

полимиктовые разновидности. Алевритовые породы имеют менее сложный

минеральный состав по сравнению с песчаными, которые с ними

переслаиваются. Химический состав меняется в довольно широких

пределах. В алевролитах, сформированных вблизи от области сноса,

содержание SiO2 сравнительно невелико, Na2O

преобладает над K2O. (Пример: верхнепермские

алевролиты Приуралья).

Обратное соотношение – в алевритовых породах, претерпевших

длительное переотложение. (Пример: верхнедевонские алевролиты

Ленинградской области).

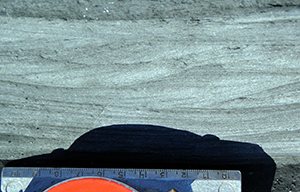

Текстуры

Многие алевритовые породы характеризуются тонкой горизонтальной слоистостью. Распространена также косая слоистость с незначительным наклоном, образующая серии значительно меньшей мощности (по сравнению с песчаниками). Часто наблюдается облекающая слоистость. Углы падения при этом соответствуют уклону рельефа и бывают значительными.

Происхождение и геологическое распределение

Алевритовые породы пользуются очень широким распространением. Почти во всех песчано-глинистых толщах присутствуют прослойки алевритов. Они образуются в различных физико-географических условиях. Чаще всего – на дне озерных и морских бассейнов, в зоне слабо подвижных вод. Алевролиты являются обычным компонентом турбидитов. Сравнительно часто – в речных долинах, в особенности среди пойменных отложений. Среди элювиальных, делювиальных и ледниковых (кроме флювиогляциальных) отложений алевритовые породы редки.

Вопросы для самопроверки

- Гранулометрическая классификация обломочных пород.

- Как подразделяются грубообломочные породы по форме обломков?

- Как подразделяются грубообломочные породы по петрографическому составу?

- Как подразделяются брекчии по происхождению?

- Как подразделяются конгломераты по происхождению?

- Каково практическое применение грубообломочных пород?

- Как подразделяются песчаные и алевритовые породы по размеру зерен?

- Как подразделяются песчаные породы по минералогическому составу?

- Какие типы цемента песчаных пород выделяются?

- Каково происхождение песчаных и алевритовых пород?

- Каково практическое значение песчаных и алевритовых пород?